Le retour des enfants déportés

Les enfants déportés de France ou dans l’Europe occupée constituent un ensemble spécifique dans l’histoire des camps de concentration et d’extermination. D’abord parce que, s’ils étaient d’origine juive, ils ont été massivement exterminés : ainsi dans le camp-ghetto de Theresienstadt (Tchécoslovaquie occupée) qui n’est pas le pire des camps de concentration, sur 15 000 enfants internés et déportés, une centaine soit 0,6% ont survécu [1]. D’après les recherches de l’AMEDJ-11e arrondissement de Paris, 1637 enfants juifs, certains ayant moins d’un mois, ont été déportés, et 1579 exterminés, entre le 17 juillet 1942 et le 11 août 1944 [2].

Douze des treize enfants de la famille Schwartzmann (les dix plus jeunes, âgés de 11 mois à 16 ans, ont été assassinés, à Auschwitz-Birkenau, seuls les trois aînés ont survécu : Suzanne, 24 ans et Léa, 20 ans en 1945, rentrées de déportation, André, résistant, restant emprisonné) [3].

Quant aux jeunes déportés de France, par mesure de répression, âgés de moins de 18 ans, ils sont 2508, âgés de moins de 18 ans, à 93% des garçons, et 53% sont rentrés [4].

D’autre part les enfants internés en ghettos et en camps, qu’ils soient juifs ou tsiganes, privés de droits élémentaires, comme l’éducation et la santé, ont du tout endurer de ce qui relève d’un crime contre l’humanité : affamés, exploités par des travaux forcés, subissant des expériences médicales (comme les enfants-cobayes du camp de Neuengamme [5] ou les petites filles tsiganes stérilisées dans le camp de Ravensbrück dont parle Germaine Tillion, ancienne déportée [6], ou endurèrent les marches forcées et trains de la mort .

S’ y ajoutèrent pour les enfants et adolescents rescapés, la rupture brutale des liens familiaux (la mort de son père décrite par Elie Wiesel, à jamais inconsolable,dans "La Nuit" ou la perte de ses parents et de son frère Willy, pour Maurice Cling, déporté à 15 ans devenu orphelin, professeur auteur du livre Vous qui entrez ici...un enfant à Auschwitz).

A leur retour, les séquelles sont multiples et la reconstruction toujours volontaire : il faut se refaire une santé (certains, tel Robert Wajcman [7], pèsent moins de 20 kg, et lui reste un an à l’hôpital Bichat) commencer ou reprendre des études interrompues pendant trois ans : le futur docteur Henri Borlant, se mettre à travailler pour aider un parent isolé (en abandonnant son aspiration à devenir institutrice :Ida Grinspan), s’exiler pour retrouver un membre éloigné de sa famille : Isabelle Choko, de nationalité polonaise, en France, Gilbert Michlin, français aux États-Unis. Les traumatismes liés à la déportation sont longtemps à l’oeuvre et ne seront en partie surmontés qu’avec l’engagement dans une vie familiale, professionnelle et associative ou le témoignage par la parole, l’écriture ou le dessin [8]

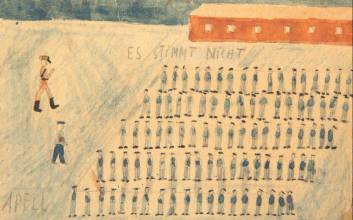

- "Il n’y a pas le compte" Thomas Geve

Ainsi Albert Bigielman, dans son livre J’ai eu douze ans à Bergen-Belsen témoigne de l’incompréhension durable entre son père, prisonnier de guerre dans un Stalag en Allemagne, sa mère déporté avec lui à Bergen-Belsen, le 3 mai 1944, et son jeune frère Henri, resté caché en Corrèze. Sur demande de sa fille, il est devenu témoin puis président de l’Amicale de Bergen-Belsen.

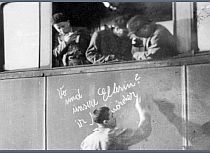

- Train d’orphelins de Buchenwald en route vers la France

Le cas des 426 enfantsorphelins libérés de Buchenwald, accueillis en France, dans une Maison de l’Oeuvre de secours aux enfants (OSE), à Écouis (Eure) est caractéristique : ils vivent une expérience difficile de la réadaptation à la vie sociale : l’historienne Katy Hazan explique : "Première difficulté ou erreur, facile à dénoncer a posteriori, les jeunes sont regroupés par classes d’âge. Or les affinités et les liens du groupe sont essentiels surtout après leur vécu en camp. Les rivalités entre Polonais et Hongrois qui existaient déjà au camp perdurent et génèrent de la violence. Les révoltes à cause de la nourriture montrent leur méfiance". Elle corrobore le diagnostic établi en 1945 par Ernest Jouhy : "Après les expériences terrifiantes des camps, il ne fallait pas s’étonner si ces jeunes avaient perdu le sens des appréciations normales.Tout ce qui contrecarrait leurs propres projets, leurs désirs ou leurs rêves, était attribué d’office à la mauvaise volonté d’autrui".

Reste" la rage de vivre, une grande excitation et une grande inquiétude" [9].

Marie Paule Hervieu, septembre 2014

Témoignage de Jacqueline Brin, née Houly, Convoi 76 :

Les camps et après : le retour d’une adolescente déportée

« On ne s’attardait pas sur quoi que ce soit, si vous voulez savoir »

De jeunes survivants de la Shoah à New York, fin 1946

Laura HOBSON FAURE

Les difficiles retrouvailles familiales pour Margot Gunther. Le prénom Sara a été ajouté selon l’ordre exécutif du 17 août 1938. Fin octobre 1940, toute sa famille est victime de l’opération Bürckel. Avec 6 500 autres personnes juives du Bade et du Palatinat, elle est expulsée et envoyée dans des camps d’internement français... Gurs, Rivesaltes...

https://ehne.fr/fr/node/22225

HAZAN Katy et GHOZLAN Eric, A la vie !, Les enfants de Buchenwald, Le Manuscrit/FMS, 2005

Du ghetto de Lodz à Berlin-Est

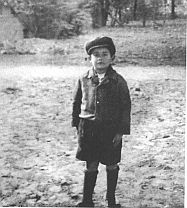

- Jurek Becker, 8 ans ? en 1945, archives personnelles, droits réservés

Jurek Becker, déporté à Ravensbrück et à Sachsenhausen.

Avec l’aide du JOINT, (American Jewish Joint Distribution Committee), organisation de secours américaine,Mjetek-Max Becker retrouve son fils Jersy-Jurek très malade, sous-alimenté, qui ne le reconnaît pas, dans un hôpital de Sachsenhausen...

Ils font partie des Displaced Persons. Ils reçoivent une pièce meublée dans le secteur soviétique...Jurek a oublié le polonais et ses souvenirs d’enfant. "Je ne me souviens de rien. La seule chose intéressante, c’était d’avoir un morceau de pain"

Le ghetto de Lodz, "Jakob le menteur" et Jurek Becker

N.M.